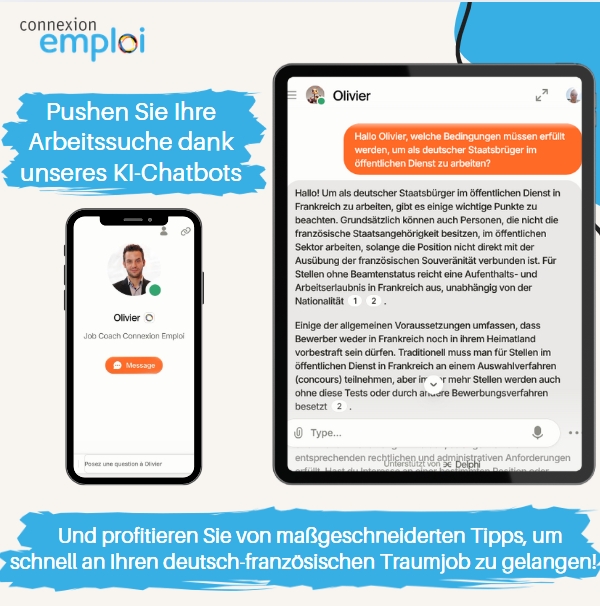

Praktische Tipps um Ihre Karriere in Frankreich oder in einem deutsch-französischen Umfeld erfolgreich zu gestalten

Um Ihre Karriere in einem französischen Umfeld erfolgreich voranzutreiben, ist es äußerst wichtig sich vorab über die zahlreichen kulturellen Unterschiede in Bezug auf das Land und dessen Einwohner zu informieren. Man bewirbt sich in Frankreich anders als in Deutschland.

Mit Hilfe unseres Karriereratgebers werden Sie wissen wie man einen Lebenslauf und ein Bewerbungsanschreiben in französischer Sprache verfasst, welche Regeln bei einem Bewerbungsgespräch in Frankreich gelten und allgemein wie man sich als Deutschsprachiger in Frankreich verhält.

Leben in Paris: Lebenshaltungskosten & Gehälter 2026

Für viele Deutsche klingt das Leben in Paris wie ein Traum - die Kultur, das Flair, das internationale Umfeld. Doch wie realistisch ist ein Umzug in die französische Hauptstadt wirklich? Kann man dort problemlos Arbeit finden und sich ein Leben aufbauen, oder sind die Warnungen vor hohen Kosten berechtigt? Entscheidend sind dabei vor allem die Lebenshaltungskosten, Mietpreise, Jobchancen, Gehälter und die deutsche Community vor Ort.

Die Jobsuche in Frankreich | Unternehmen auf deutsch-französischer Mitarbeitersuche | Nach Frankreich auswandern | Leben in FrankreichLebensqualität in Frankreich: Top 10 Städte & Regionen 2026

Neben der Wahl des Arbeitsplatzes spielt natürlich auch der Arbeitsort eine wichtige Rolle. Dabei ist es für Deutsche manchmal gar nicht so einfach, die vielen verschiedenen lokalen Gegebenheiten zu durchschauen. Entdecken Sie die 10 lebenswertesten französischen Städte sowie die Rangliste der Regionen Frankreichs mit der besten Lebensqualität im Jahr 2026.

Leben in Frankreich | Die Jobsuche in Frankreich | Nach Frankreich auswandernPersonalbedarf in Frankreich 2026: Betroffene Branchen

Frankreich steht im Zeichen des Wandels. Digitalisierung, grüne Transformation und geopolitische Veränderungen prägen Wirtschaft und Arbeitsmarkt gleichermaßen. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften wächst, neue Berufe entstehen, alte Strukturen verändern sich. Während einige Branchen mit Unsicherheit ringen, verzeichnen andere einen klaren Aufschwung. Wir verraten Ihnen die 10 Branchen, die 2026 in Frankreich am stärksten rekrutieren.

Die Jobsuche in FrankreichAutomatisierung im deutsch-französischen Business: 7 Tipps

Die deutsch-französische Wirtschaftsachse bleibt ein Kern des europäischen Binnenmarkts. Über 180 Milliarden Euro Handelsvolumen und gemeinsame Initiativen wie die European Frontier AI Initiative zeigen: Wirtschaftliche Verflechtung und digitale Transformation greifen eng ineinander. Automatisierung wird dabei zum entscheidenden Treiber, um gemeinsame Produktions- und Innovationsprozesse effizienter und wettbewerbsfähiger zu gestalten.

Die Personalsuche in Frankreich und Deutschland | Recruiting und Personalsuche in FrankreichPraktikum in Frankreich: Voraussetzungen, Bezahlung & Tipps

Wer ein Praktikum in Frankreich plant, trifft nicht nur auf spannende berufliche Erfahrungen, sondern auch auf ganz eigene Regeln. Von der Praktikumsvereinbarung bis zur Vergütung, vieles läuft anders als in Deutschland. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen.

Praktika und Ausbildungen in FrankreichVergütung von Praktika in Frankreich: Regelungen 2026

Ihr Unternehmen plant, einen Praktikanten in Frankreich einzustellen, oder Sie selbst möchten dort ein Praktikum absolvieren? Die Frage der Vergütung stellt sich dabei schnell, sie hängt vor allem von der Dauer und den gesetzlichen Vorgaben ab. Wir teilen Ihnen alles Wissenswerte zur Bezahlung von Praktika in Frankreich im Jahr 2026 mit.

Praktika und Ausbildungen in Frankreich | Gehälter und Vergütungen in Frankreich | Gehälter, Vergütungen und Entlohnungen in FrankreichKarriere- und Jobmessen in Frankreich: Alle Termine 2026

Um Ihre Jobsuche zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, an den Recruiting-Messen und -Foren teilzunehmen, die 2026 in Frankreich stattfinden. Diese Events bieten Ihnen die ideale Gelegenheit, Personaler persönlich zu treffen und Ihren beruflichen Werdegang in französischer Sprache vorzustellen.

Die Jobsuche in Frankreich | Praktika und Ausbildungen in Frankreich | Unternehmen auf deutsch-französischer Mitarbeitersuche | Nach Frankreich auswandern | Der Karrierewechsel in Frankreich | Der deutsch-französische Arbeitsmarkt | Die Personalsuche in Frankreich und Deutschland | Recruiting und Personalsuche in FrankreichTop 30 Business Schools in Frankreich: Ranking 2026

Frankreich ist weltweit für sein exzellentes Hochschulsystem bekannt, das sowohl renommierte Universitäten als auch die exklusiven Grandes Écoles umfasst. Wir stellen Ihnen die 10 wichtigsten Hochschulen Frankreichs sowie die Top 30 der Grandes Écoles de Commerce vor und erklären Ihnen, was sie so besonders macht.

Das Studium in FrankreichHochschulsystem in Frankreich und Deutschland im Vergleich

Trotz der Bemühungen, ein vergleichbares Hochschulsystem in Europa zu etablieren, bleiben die Grundmuster der akademischen Landschaften in den verschiedenen Nationen auch weiterhin bestehen. Für deutsche Studierende ist es anfangs oft schwierig, sich im französischen Hochschulsystem zurechtzufinden. Aber wie ist das Hochschulsystem in Frankreich eigentlich genau organisiert?

Das Studium in FrankreichLeben & Arbeiten in Frankreich: Die 10 schönsten Städte 2026

Sein Leben zu verändern, ist manchmal so einfach wie die Stadt zu wechseln! Wie wäre es, wenn Sie Ihre persönliche Geografie des Glücks neu gestalten? Hier erfahren Sie, welche 10 Städte in Frankreich im Jahr 2026 sich am besten zum Leben und Arbeiten eignen, und welche spannenden Jobchancen dort auf Sie warten.

Der deutsch-französische Arbeitsmarkt

Fr

Fr De

De En

En